Mountain Wilderness → Aktuelles

Aktuelles

Über aktuelle Projekte, politische Entwicklungen und Themen rund um den Alpenschutz informieren wir regelmässig in online und in gedruckter Form.

News

- 12.03.24

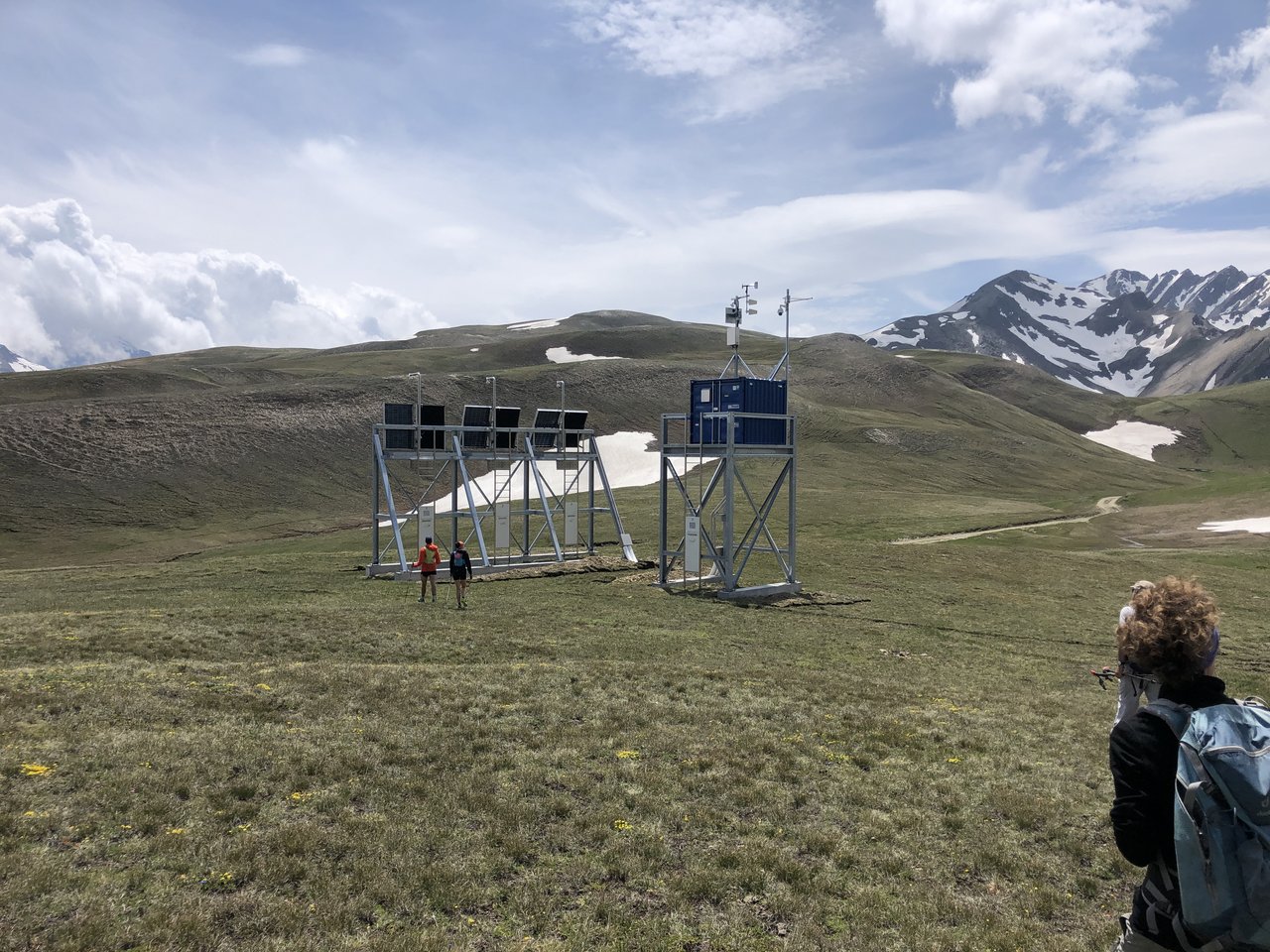

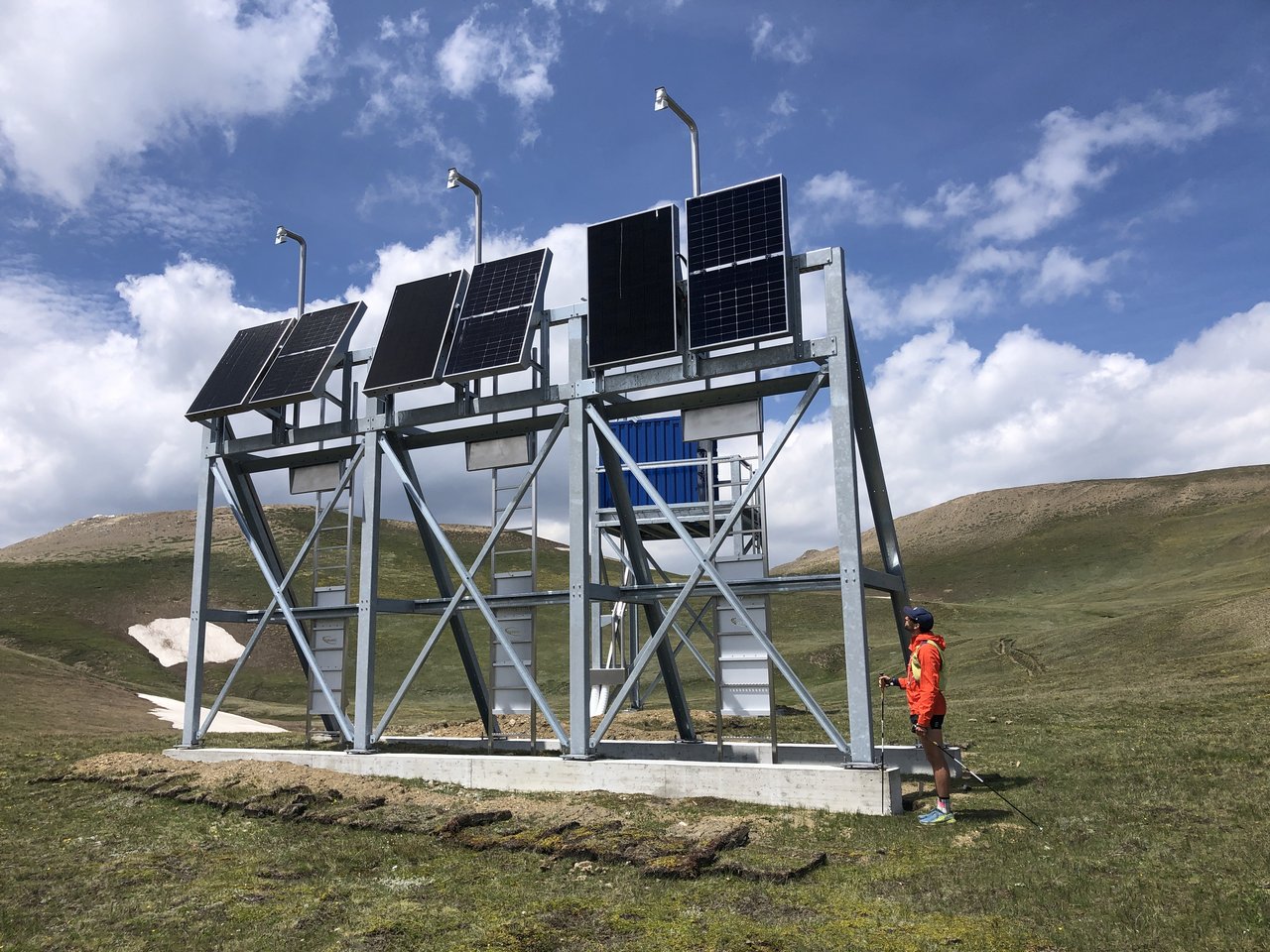

Stromverschwendung stoppen, statt Landschaften zu zerstören

Mountain Wilderness Schweiz hat im März 2024 gegen das Bauprojekt Gondosolar Einsprache erhoben. Das Solarprojekt bedroht die infrastrukturfreie Alpe Alpjerung. Wir fordern, dass die Stromverschwendung endlich gestoppt wird und Solaranlagen an geeigneteren Standorten gebaut werden.

- 09.03.24

Echte Bergerlebnisse statt Heliskiing!

Rund 40 Aktivist:innen der Alpenschutzorganisation Mountain Wilderness Schweiz demonstrierten am 9. März 2024 beim Gebirgslandeplatz auf dem Walighürli gegen die touristische Gebirgsfliegerei.

- 16.01.24

30 Jahre Mountain Wilderness Schweiz

Vor 30 Jahren, am 16. Januar 1994, wurde Mountain Wilderness Schweiz in Brig gegründet. Bereits sieben Jahre zuvor wurde mit den Thesen von Biella der Grundstein für die Entstehung von Mountain Wilderness International gelegt.

- 12.12.23

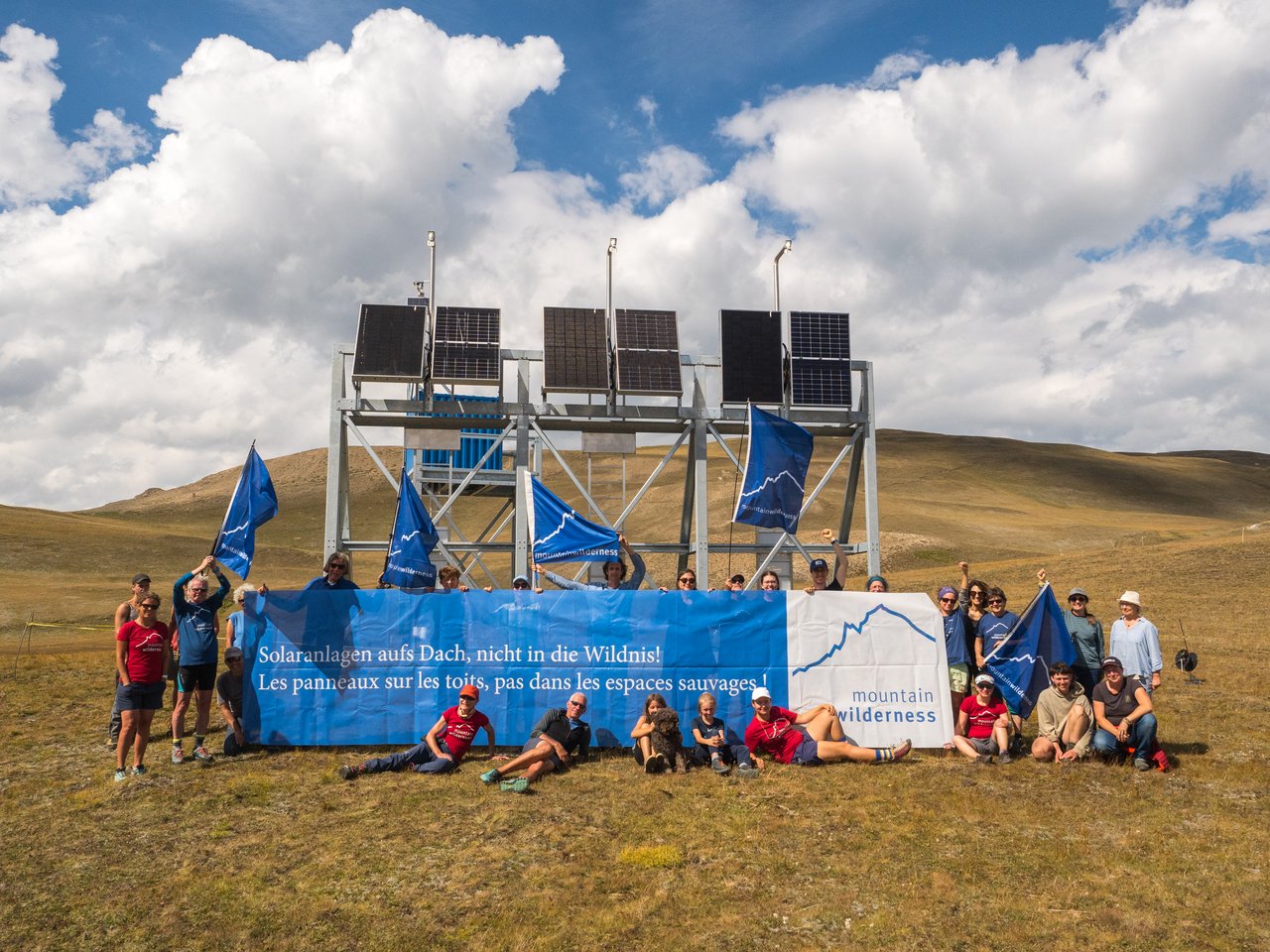

Mehr Freiräume für Natur und Mensch: Keine alpinen Solaranlagen in wilden Berglandschaften!

Die Morgeten Solar AG plant auf der Bürgle im Gantrischgebiet eine alpine Solaranlage. Mountain Wilderness Schweiz erhebt gegen das Solarprojekt Einsprache, da der Standort der Anlage in einer intakten, unverbauten Berglandschaft ungeeignet ist

- 03.12.23

Mit Weitblick schützen, statt für Einzelinteressen nutzen

Die Alpen sind ein letzter Hort für Wildnis, den es zu schützen gilt. Dafür braucht es Weitblick und eine übergeordnete Planung, damit nicht bald Solarparks und weitere Stauseen zu unserem Landschaftsverständnis der Alpen gehören.

- 02.11.23

Bagger auf dem Gletscher – Was ist da los?

Den Gletscher für Skirennen im Herbst zerstören? Für Mountain Wilderness Schweiz in Zeiten der Klimakatastrophe das falsche Zeichen. Wir fordern ein Umdenken: Der professionelle Schneesport muss wildnisverträglich werden!

- 28.09.23

Die keepwild! climbing days 2023

Vom 15. bis 17. September 2023 fand der (fast) alljährliche Höhepunkt der Kampagne «keepwild! Climbs» statt. Austragungsort war zum ersten Mal die Capanna Piansecco östlich des Nufenen-Passes im Val Bedretto, wo herrlicher Rotondo-Granit zum Clean Klettern einlädt.

- 13.09.23

Ein erster Schritt in Richtung Rückbau

Als Vorbereitung für nächstes Jahr haben wir am 9. September 2023 in la Robella (NE) eine Rückbauaktion organisiert.

- 15.08.23

Für einen kompromisslosen Alpenschutz

Am 30. September wird in Bern für eine längst überfällige gerechte Klimaschutzpolitik demonstriert und wir sind dabei!

Newsletter

Wir senden dir gelegentlich News rund um Mountain Wilderness. Nicht zu oft und nur, was uns wirklich am Herzen liegt.

Agenda

09/06/2024

Wanderung ins Hintere Lauterbrunnental

Ist dies ein letztes Stück Wildnis?

09.55 – 17.00 Uhr

Infos und Anmeldung

02/05/2024

Alpin-Flohmi Bern

Bereits im Frühling im Alpinen Museum der Schweiz

18.30 – 21.00 Uhr

Infos und Tischanmeldung